7月5日在武汉召开的“全国平板玻璃市场座谈会”上,与会企业纷纷发言,对玻璃行业的市场发展趋势和产能过剩问题做了深入的交流。大家此次的话题,从“沙河限产”转向了“控制新增产能”的话题上,并把矛头指向了今年新投产的浮法玻璃生产线上。

新福兴的陈老板第一次参加平板行业的市场研讨会,轮到他发言,似乎大家都很期待,因为他所掌控的新福兴就是今年新进入浮法玻璃行业的企业。

01. 陈全福与新福兴

陈老板,玻璃行业出身,行业里的传奇人物。诸多同行慨叹他的时好、运好、命好,而背后折射的是作为福建人投资眼光的精到,在不同时机、在不同行业通过对不同投资的判断和把握,赚得盆满钵满。

但陈老板一直都有深厚的玻璃情结。虽然玻璃行业本身并不是赚暴利钱的行业,但陈老板在其他行业赚钱后,依然愿意在自己从事的老本行——玻璃行业里加大投入。今年上半年新福兴的浮法线投产,邀请了曹德旺等一帮行业大佬前来助阵,一时风光无限,成为行业焦点。后来又到广西北海投浮法线,被行业所广泛关注。

十几年前我推超白的时候结识了陈老板,彼时新福兴仅仅是福建地区的一家规模较大的玻璃深加工企业。记得应该是2009年的一个冬天,有次玻璃协会在北京蟹岛开会,作为行业协会重要的深加工会员,加之在其他行业的投资成功,陈老板也是春风得意、满面红光,作为南方人皮肤保养细致,温文尔雅,礼仪备至,逐桌敬酒。他酒量很大,喝的也是热潮澎湃,满脸粉中透红。那个时候才知道,虽然他看起来很年轻,但实际上他已经当了爷爷,抱了孙子。而这次在武汉再见到陈老板,看到他有些明显的消瘦,且有些许的躬身微驼。

七八年前,我负责华南区域市场的时候,经常去新福兴工厂。那时候赶上压花玻璃的市场风头,看到他们把仓库扒掉,正在上压延线,后面随着市场的变化,最终也没点起来。那时参观新福兴的加工厂,生产厂长从前到后骄傲地跟我介绍了他们的全亚洲第一条全自动李赛克加工生产线。自动化程度高,用人少,加工质量也好,但是成本并不低,在低价竞争的市场环境里,这种生产线并不被福建同行所认同。

那时候我跟陈玉平总、郑福林总接触较多。郑福林是金晶的老朋友,早在80年代就来山东博山采购宝石蓝玻璃往福建发海运。后来2011年金晶在济南喜来登搞lowe市场推广会,我邀请他们两位来济南跟公司领导们叙旧。

时过境迁,如今,新福兴从深加工往上游延伸投资浮法线,虽然过去三年浮法玻璃行业市场比较红火,但是今年特别是福建市场新上的产能过于集中,我在年初提到,福建市场将成为一个重灾区。这种情况下,陈老板上线是如何考虑的呢?

02. 陈老板的“被逼无奈”

话题回到7月5号的玻璃行业武汉会议,轮到陈老板发言。陈老板首先做了自我介绍:我是陈全福,来自新福兴;今天很多企业把矛头指向新上产能,而我从厦门明达购买指标上浮法线,也是“被逼无奈”。

陈老板话锋一转讲道:我作为玻璃深加工企业,长期受困于上游玻璃原片的质量之苦。我一年仅玻璃成品自爆的投诉,赔偿就超过1000万元。经济损失是一方面,更重要的是我的客户都丢光了。我买不到好的玻璃原片,所以逼得我自己上浮法线,我真的是“被逼无奈”啊。

从某种角度讲,也许陈老板的发言,代表了广大玻璃深加工企业的普遍心声。玻璃“自爆”问题,近年呈现上升且普遍趋势,被称为玻璃界的“顽疾”和“癌症”,始终梦魇恶魔般缠绕着玻璃加工企业。有些玻璃工程项目算起来赚钱,但一旦遇到“自爆”,那么加工企业就有些骑虎难下了,不仅涉及到成品的更换、安装的费用,更面临经济纠纷和法律风险。所以,选择好的玻璃基片,是玻璃深加工企业近年来最大的、也是最基本的加工采购诉求和心愿。

我在随后的发言中说,其实我们回过头来看过去十几年玻璃行业的发展,我们的产能不断扩张,高居世界第一,但是玻璃行业的产品品质又有多大程度地提升呢?玻璃行业因为产能过剩,供需失衡,进而深陷一个无限追求低成本和“价格混战”的深渊。而这种对低成本的极致追求,往往拖累产品质量,造成产品质量的极大牺牲和安全隐患。

众所周知,玻璃“自爆”有很多原因,但主要原因是玻璃成分中含有“硫化镍”,而近年来玻璃原片生产企业为追求低成本,广泛使用“石油焦”等燃料,无论是“高硫”还是“低硫”石油焦,其所带到玻璃产品中的硫化镍给玻璃自爆带来的隐患,往往超出了人们对玻璃品质的基本要求。有些玻璃往往在上墙两三年后,才批量出现自爆,给更换和安全问题都带来了极大的困扰。

有朋友就讲过,中国原来最大的玻璃企业——华尔润的倒闭,是自爆爆掉的。

而就目前来看,中国很多以低成本路径来追求高利润率的玻璃企业,亦在重复着华尔润的老路。

从这种角度讲,外行人“被逼无奈”进入玻璃行业,原因来自于玻璃行业自身从业者的不自律;同样,客观上所造成的产能过剩,也不能归罪于外来闯入者,只能怪行业从业者自身的不争气。

03. 玻璃行业的“僵尸复活”

玻璃行业一般把停产3-5年未进行冷修复产的生产线称之为“僵尸产能”。僵尸产能形成的原因有很多,有的受困于资金,有的受困于市场,等等;长期不复产的生产线放在那里,手续是合法的,产能也是存在的,只是没有“复活”。

而近年来随着国家严控平板玻璃等产能过剩行业的新增产能,新建的浮法玻璃项目如果没有产能指标,犹如没有“准生证”,原则上是不被审批、不能投产的。于是,无论什么企业如果想再上新的浮法线,那么寻找“准生证”则成为最基本和最首要的条件。

伴随着过去三年玻璃市场行情的一路高歌,无论是玻璃行业的从业者还是圈外人士,都挤破头皮争相涌入玻璃行业,或者继续扩充产能,幻想着在市场持续不断的行情盛宴中分得一杯羹;那么落实产能指标,成为必然条件。僵尸生产线的“产能指标”因此就成为了市场上竞相追捧的“香饽饽”。

从近年来的行业情况看,产能指标可买卖,可置换,甚至异地置换的情况时有发生,使得过去因市场竞争和行政手段被关停的产能,得以转移到不同区域的不同企业手中,沉睡的“产能”被一一唤醒,这两年形成了“僵尸复活”的热闹场景,一波新增产能的复产高潮在持续上演。

截止到2019年7月初,全国浮法玻璃生产线总产能370条,停产、搬迁或等待搬迁等65条,僵尸生产线79条;有效产能234条,实际产能232条,产能利用率80.84%。

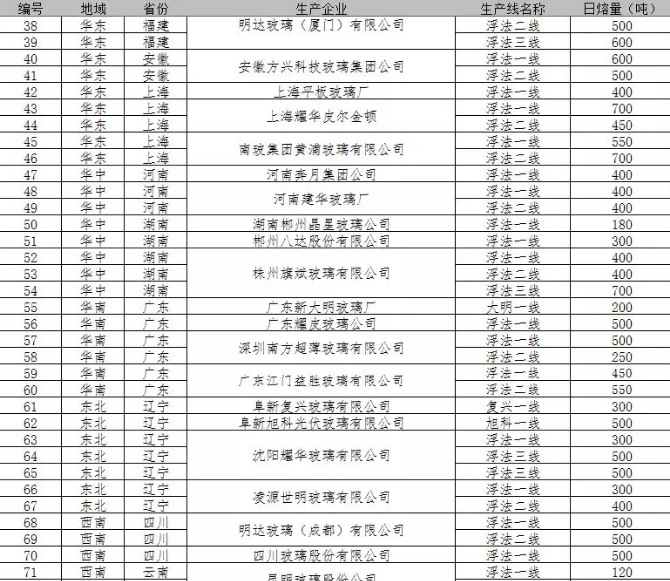

僵尸生产线明细如下:(数据来源:金晶科技期货部,李树娥)

|